第28回AALAフォーラムはAALA Journal No.26での誌上開催となっています。

http://aala-jp.com/journal/latestnumber/aala-journal-no-26/

投稿者: aala2019

AALA NEWS No.57への投稿募集

2020年12月末発行の会報 “AALA NEWS” No.57は次のテーマの特集を予定しています。

エッセイ特集

「コロナ禍」を乗り切ろう

コロナ禍で遠隔授業や学会発表等をどのように乗り切ってきたのか、試行錯誤の様子や成功談等を500字から2000字程度のエッセイ形式でご紹介ください。

原稿は12月10日(木)までに次のメールアドレスにお送りください。mwatanabe@kitakyu-u.ac.jp

11月例会の中止について(CANCELLATION OF THE MEETING IN NOVEMBER)

<日本語>

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、2020年11月の例会も中止いたします。

<English>

In light of the health risks associated with the COVID-19, AALA has canceled the regular meeting which was scheduled in November.

5月および7月例会の中止について(Urgent notice about the cancellation of the meetings in May and July)

<日本語>

AALA会員の皆様

新型コロナウィルスの急速な感染拡大が続き、収束のめどがつかない状況で、落ち着かない日々が続いております。

現在、日本各地での大規模イベント自粛、不要不急の外出以外の外出自粛要請等もあり、「緊急事態宣言」も間近と言われています。

多くの大学では、授業開始をGW連休前後まで延期し、全ての授業をオンラインで実施したり、また、教職員の感染防止の観点から国内外の出張を禁止しております。それにともない、各学会・研究会も例会や大会の開催中止を決定しています。

こうしたことから、AALAは会員の皆様の安全を最優先に考え、5月例会(名古屋)、7月例会(東京、6月に移動して開催予定)を中止いたします。なお、中止になる例会の代替措置として、9月下旬のフォーラム(関西)において、例会発表に代わるような個人発表を設けるなど検討したいと思います。

皆様どうかくれぐれもお体にお気をつけてお過ごしください。

山本秀行(AALA会長)

2020年4月4日

<English>

Dear AALA members,

Because the novel coronavirus disease (COVID-19) has been continuing to spread pretty much all over Japan, AALA has decided to cancel the meetings in May (in Nagoya) and July (in Tokyo) in order to prioritize the safety of our members. We are planning to introduce the special session for the individual presentations by the prospective speakers at the two meetings in the AALA Forum on September 26-27, 2020 in Kansai.

Please take good care of yourself by staying away from the coronavirus.

Hideyuki Yamamoto (President of AALA)

April 4, 2020.

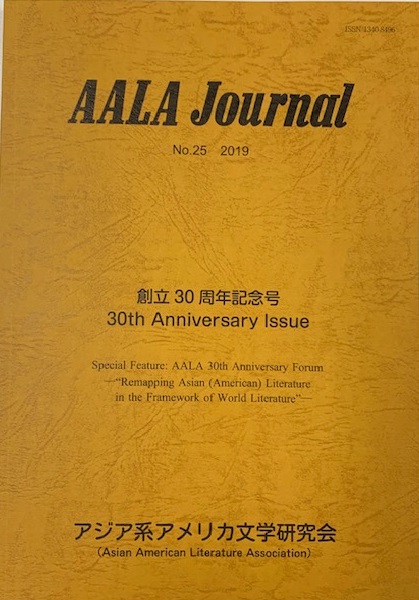

AALA Journal No.25

Special Feature: 30th Anniversary Forum―“Remapping Asian (American) Literature in the Framework of World Literature”

Poster, Photos & Program

Opening Speech (YAMAMOTO Hideyuki)

<Keynote Lecture> Humans in a Nonhuman Future: Computation, Translation, and The Three-Body Problem (Wai Chee Dimock)

<Special Guest Commentator’s Response to Keynote Lecture>

The Advent of Asian Speculative Fiction in Response to Wai Chee Dimock’s Rereading of The Three-Body Problem (TATSUMI Takayuki)

<Response to Keynote Lecture>

・Reading the Translations of The Three-Body Problems toward the Post-Anthropocene: Comments and Questions on Prof. Wai Chee Dimock’s Talk (MATSUNAGA Kyoko)

・Science, Imagination, and an Uncertain Future: A Response to Wai Chee Dimock’s “Humans in a Non-Human Future” (Nathaniel H. Preston)

<International Symposium: “Remapping Asian (American) Literature in the Framework of World Literature”>

・“In the Mastery of the Fourth Dimension”: Yone Noguchi’s Style of Literary Adaptation in Gentō-romansu (1929) (UZAWA Yoshiko)

・Geopolitics of Relation: Talking to High Monks in the Snow and the Post/Cold War East Asia (Chih-ming Wang)

・Translingual Triangulation: Code-Switching, Translation, and Silence in Contemporary Canadian Nikkei Novels (Lyle De Souza)

<Comments on the International Symposium>

・What Makes Asian (American) Literature World Literature: A Reader’s Response to Professor Chih-ming Wang’s “Poetics of Relation: Talking to High Monks in the Snow and Post/Cold War East Asia” and Professor Lyle De Souza’s “Tranlingual Triangulation: Code-Switching, Translation, and Silence in Contemporary Canadian Nikkei Novels” (Ki Yoon Jang)

・Asian American Intervention to World Literature: Claiming “Asia” and “America” in the World (MATSUMOTO Yuki)

・Comment on the papers by Lyle De Souza, Chih-ming Wang and Yoshiko Uzawa (Alina-Elena Anton)

Messages from the AALA Former Presidents

・“Footprints on the Sands of Time” in Commemoration of AALA’s 30th Anniversary (UEKI Teruyo)

・A Memoir of the Early Days of the Asian American Literature Association (HIHARA Mie)

・The Past and Future of the AALA (KOBAYASHI Fukuko)

Interview

The “Love Bang!” Trilogy and the Returns of Art and Empire: An Interview with Việt Lê (ASO Takashi)

Research Notes

Owning “Intangible Things”: Fiction and Trauma in Nina Revoy’s The Age of Dreamig (WATANABE Marika)

AALA Journal Back Issues Contents

Report on AALA’s Activities from 2019 to 2020

Information on AALA Membership

AALA Journal Submission Guidelines

Editor’s Note